永川的历史,可追溯到唐大历十一年(776年)。这一年,永川置县。

古人在起地名时,往往会选择吉祥如意的字词。但永川得名,是因为特殊的地形。清光绪《永川县志》记载:“附城三水合流,形如篆文‘永’字,曰永川者,因水得名也。”

秀美的山水,是古人最喜爱吟咏的对象。据不完全统计,自唐以来,共有14位诗人为永川写下35首古诗。

虽然永川的古诗存世数量不多,但作者中,却有明代“三才子”之首杨慎,清初诗人、文学家王士祯,清代书画家、诗人张问陶等杰出人士。

唐代道士写下第一首诗

永川最早的一首诗,诞生于其置县之前。唐贞观(627-629)年间,一位姓李的道士写下了名为《烂柯洞》的五言绝句:“幽楼人事少,琐碎竹阴多。疑是桃源洞,馆棋且烂柯。”

烂柯洞的位置,就在永川真武山老县衙的背后,这首诗刻在一块石碑上,在清朝同治年间被人们从烂柯洞发掘出来。从诗中可见,置县前,永川是个桃花源一般安静的小城,适宜道家清修。

置县后,永川在唐宋两朝日渐发达。宋《太平寰宇记》描述永川“山川阔远”,到了明代,永川城池已具规模,人丁兴旺。明正统年间,永川县教谕(即学官)诸华写下《三河汇碧》,第一次在古诗中阐明了永川得名的原因——

北注西倾南控濠,纵横缭绕胜挥毫。

流成永字三江秀,汇入碧川万顷涛。

风雨不将图籍浸,谿山应共锦云高。

仓王去后留遗迹,鸟篆千年起凤髦。

这首诗的“主角”,是永川的三条河:玉屏河、永川河、东门河。在89岁高龄的中国诗词学会会员、永川诗词学会顾问周明扬看来,这首诗遣词机巧、用典精妙,充分体现了诗人对永川的感情。

“北、西、南,是三条河汇合前的流向;三条河形成一个篆书的‘永’字。”周明扬说,这首诗的后四句更妙,“仓王,就是上古神话中造字的仓颉,‘凤髦’即凤毛麟角。比喻永川的‘永’由自然造就,人杰地灵,将会人才辈出。”

这地势真有这么巧妙?永川区政协副秘书长张义骞把我们带到了老城区的永沪桥上。

从桥上俯瞰,只见玉屏河从北、永川河从西、东门河从南奔涌而来,汇聚在桥下,形成一片开阔的水域。放眼望去,的确形似篆书“永”字,令人不得不叹服于大自然的鬼斧神工和古人的诗情画意。

古八景勾勒出永川风貌

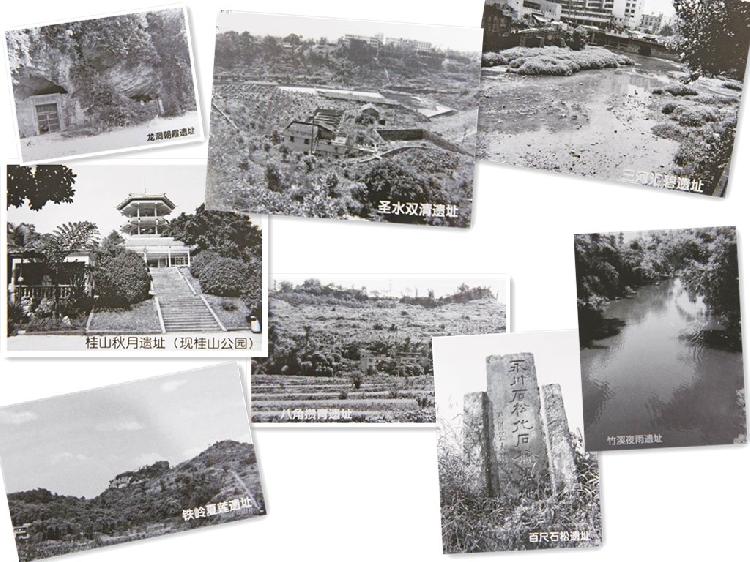

诸华笔下的三河汇碧,也是永川“古八景”(三河汇碧、八角攒青、石松百尺、铁岭夏莲、桂山秋月、竹溪夜雨、龙洞朝霞、圣水双清)之一。

永川古八景

除诸华外,风光秀丽的永川“古八景”还吸引了明代永川知县张时照、诗人罗勋,清代诗人李天英、凌冲宵等留下不少优美的诗作:“积水依灵物,烟云吐纳中”形容“龙洞朝霞”,“胭脂着雨鲜如洗,翡翠飘风软欲携”形容“铁岭夏莲”……

据介绍,永川“古八景”记载于民国时期的《永川县志》。但根据历代诗人的作品来看,早在宋代,永川“古八景”就已大体形成。

这一推测的证据,是宋绍兴八年(1138年)任永川知县的陈谠写下的一首古体诗《干龙洞》。诗中记载,当时永川天旱,陈谠到龙洞中求雨,登山途中,只见“天造地设神物护,岩壁伏怪多层楼”。还好,“入洞酹请一壶水,出洞已见阴云浮”。当天晚上,大雨倾盆,缓解了旱情。

“干龙洞与‘龙洞朝霞’中的龙洞,是相通的两个洞穴。这首诗说明,在宋代,龙洞就已存在。”周明扬说,龙洞位于现在的永川区红炉镇会龙桥村,相传洞中有龙,干龙洞就在龙洞附近。

在永川人民广场,我们还看到了“古八景”之一——“石松百尺”的石松:三块比人还高大、粗壮的松树化石,屹立在广场的花园中。周明扬介绍,“石松百尺”的原址位于今天的永沪乡石松坪,石松就是松树的化石。如今,永川区文化馆、人民广场等多个地点都摆放着从石松坪运来的松树化石。这些独特的松树化石,已成为永川一道独特的风景。

陆路要冲引诗人乡愁

八景之外,松溉古镇的山水也令人称道。王士祯有《吟松溉诗》,“峭壁临江势欲倾,丹砂蘸叶一江明”,形容松溉山势陡峭而江水清澈,风景如画。张问陶写《泊舟见月》,“他年说松溉,举酒空徘徊”,惋惜在船上“推篷月乍来”的机会难再有。

除了天然风景外,作为成渝两地间的陆路要冲,永川的地理位置也激发了历代诗人的创作热情。

五言绝句《石盘铺》就是杨慎途经永川时写下的。石盘铺原为永川飞地,现属于荣昌。杨慎用短短20个字,道出了旅途中的况味,读来令人回味不已——

向夕凉风起,人马俱欢声。

不用燃双炬,天高秋月明。

从诗作中可以看出,这是一个早秋的夜晚,黄昏时分,凉爽的风让旅人和马队精神大振。夜空中,月色皎洁,照亮了前进的道路,甚至可以不用点火炬照明。

隔着数百年时光,今人已很难考证杨慎为什么要写这首诗。但这条路的另一头——成都,就是他的故乡。也许,这是他在旅途将要结束时的欣喜;也许,这是他在离开故乡远行时的怅然。无论如何,永川和石盘铺因为杨慎的乡愁而留在了古诗中,也留在了明代和整个古代的中国文学史中。

市民参观“古永川八景”雕塑墙

如今,诗词文化仍然在永川占有一席之地。张义骞介绍,永川诗词学会的成员们仍然定期聚会,进行诗词创作,对“古八景”进行新咏。近年来,永川区还通过开办诗词楹联培训班、举办诗歌朗诵会等方式,将诗词文化带入校园和社会各界,营造更为浓厚的文化氛围。

来源:重庆日报 申晓佳 摄影 谢智强

原标题:流成永字三江秀 汇入碧川万顷涛——探寻古诗中的永川

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。