我国最早的诗集《诗经》中有“中田有庐,疆场有瓜是剥是菹,献之皇祖”的诗句。庐和瓜是蔬菜,“剥”和“菹”是腌渍加工的意思。

经文史专家考定,《诗经》中的作品是在周武王灭商(前1066年)以后产生的。也就是说,腌渍加工蔬菜在中国最少也有三千多年的历史了。

到了秦汉时期,许慎的说文解字,明确提出,菹者,酸菜也。菹字也是世界上第一个关于泡菜的专用字。

长沙马王堆辛追墓出土的盐渍品——豆豉姜,距今已经2200余年。是目前为止世界上已发现的贮藏最久的酱菜。

▷辛追墓出土的豆豉姜

北魏(公元386—534)时期,著名的农业科学家贾思勰(xie)在《齐民要术》中较为系统地介绍了北魏以前的泡渍蔬菜的加工方法,这是关于泡菜制作的较为规范的文字记载。

“收菜时,即择取好者,菅蒲束之” 。“作盐水,令极咸,于盐水中洗菜。若先用淡水洗者,菹烂。”“洗菜盐水,澄取清者,泻者瓮中,令没菜把即止,不复调和。”这是盐水泡渍泡菜的方法。

瓜菹法——“瓜,洗净,令燥,盐揩之。”这是高盐分渍瓜类蔬菜的腌渍方法。

藏蕨法——“蕨一行,盐一行。”蕨,即蕨菜,为野生植物,这是一层菜,以层盐的蔬菜盐渍制作方法,至今仍在沿用。

卒菹法——“以酢(zuo)浆煮葵菜,擘(bo)之,下酢,即成菹也。”酢就是调味用的酸味液体。卒即是快速之意,说明了快速制作泡菜的方法。

菹法——“粥清不用大热,其汁才会相淹,不用过多,泥头七日便熟”。泥头就是用泥密封容器口。可见当时就已经知道厌氧以利泡菜的发酵了(即利于乳酸菌发酵)。

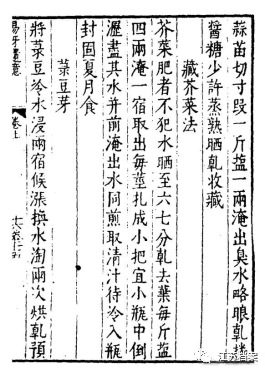

经过长期生产实践,泡菜生产发展到了元明清时,其工艺和品种都已经有了很大的进步。明代苏州人韩弈在《易牙遗意》大量详细记载了泡菜制作方法,如三煮瓜、蒜苗干法、藏芥菜法等。《江苏文库·书目编》中收录了《易牙遗意》的四个版本。

▷《易牙遗意》中关于藏芥菜法的描述

在唐宋时期,我国的泡菜有了很大的发展,已经出现了酱渍、醋渍,糖渍等多种蔬菜泡菜品种。《唐代地理志》记载“兴元府土贡夏蒜,冬笋糟瓜”。兴元府,就是今天的汉中地区。宋朝孟元老《东京梦华录》,陆游的《观蔬园》诗句,都有着对泡菜的记载。

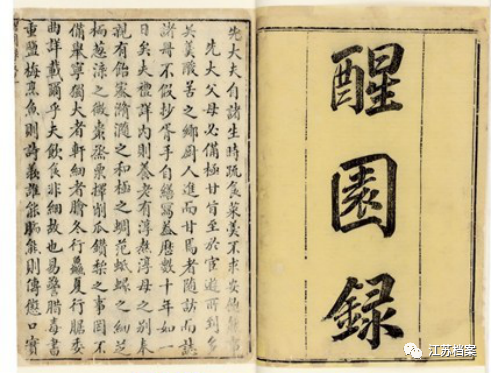

四川泡菜,被誉为“川菜之骨”。清乾隆时期,四川罗江李调元在所著的《醒园录》中,论述了大蒜、生姜等20多种蔬菜的泡渍方法,大大加快了四川泡菜的发展。《醒园录》分为上下两卷,主要由李化楠记录,其子李调元增补并最终印制传世,它可以说是历史上最早的江南菜和川菜融合的书面记载。

▷清乾隆四十七年刊本《醒园录》

民国初年出版的《成都通览》中也记载了“家家均有”的22种泡菜。

▷今存清宣统二年(1910)石印本

在中国传统生活中,泡菜是寻常百姓生活的必不可少的食品,清代曾懿的《中馈录》里面详细记载了教妇女做泡菜的各种手法和技法。“中馈”就是厨房的意思,这是一本中国古代的食谱。

书中记载“泡盐菜法,定要覆水坛。此坛有一外沿如暖帽式,四周内可盛水;坛口上覆一盖,浸于水中,使空气不得入内,则所泡之菜不得坏矣。泡菜之水,用花椒和盐煮沸,加烧酒少许。凡各种蔬菜均宜,尤以豇豆,青红椒为美,且可经久。然必须将菜晒干,方可泡入。如有霉花,加烧酒少许。每加菜必加盐少许,并加酒,方不变酸。坛沿外水须隔日一换,勿令其干。若依法经营,愈久愈美也。”

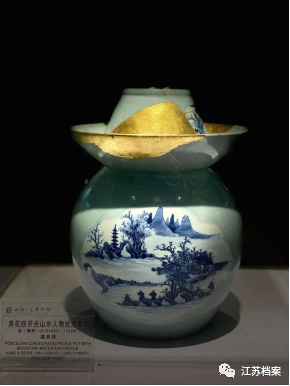

这其中提到了“覆水坛。此坛有一外沿如暖帽式,四周内可盛水;坛口上覆一盖,浸于水中”与我国清代的“天蓝地四开光青花山水人物泡菜坛”正好对应。由此,我们对清代泡菜的做法和器皿都有了更加直观的了解。

▷在成都川菜博物馆,被视为“镇馆之宝”的清代 “天蓝地四开光青花山水人物泡菜坛”。

说了这么多,泡菜的起源显而易见。所以对于泡菜到底起源于哪里真的没什么好争论的。

泡菜发展至今,遍布世界各地,形成了各自不同的区域特色。按地域划分,有中国泡菜、日本泡菜、韩国泡菜、俄罗斯泡菜、欧洲泡菜等,它早就不能简单地说属于哪个国家,它是属于全世界全人类的。但是我们必须承认中国泡菜历史最为悠久,品系最为丰富,品种最为齐全,是世界泡菜发源地之一,对世界泡菜的发展影响深远。

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与上游新闻联系。