6月8日上午,中宣部举行中外记者见面会,几位脱贫攻坚领域党员代表围绕“弘扬脱贫攻坚精神,绘就乡村振兴壮美画卷”与中外记者见面交流。

如何实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接?几位基层党员代表从自身工作出发介绍了“接续”措施。关于未来一段时间如何防止出现返贫,党员代表也纷纷“支招”。

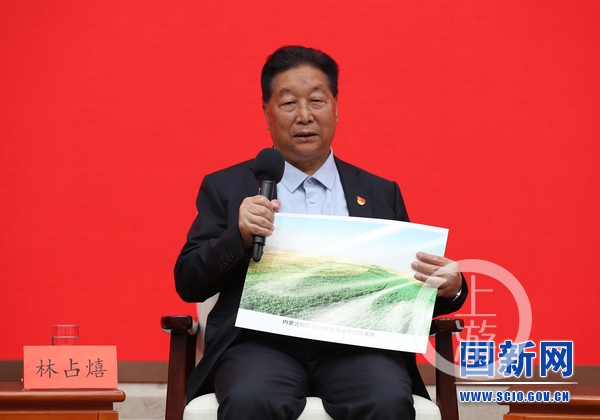

▲福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺。图片来源/国新网

“菌草之父”林占熺:不能因为小家而不顾大家

今年78岁的林占熺,现任福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家、联合国菌草技术项目首席顾问、福建农林大学博士生导师,是菌草技术发明人和学术带头人。

林占熺数十年如一日奋战在科技创新和扶贫援外第一线。他把一间简陋的实验室创建发展成为三个国家级科技创新平台,引领世界菌草科学研究和产业发展。他把菌草技术推广至全国31个省506个县,并传播到全球106个国家。为保护生态环境、科技扶贫与技术援外作出了特殊贡献。

林占熺获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号,全国扶贫状元、全国星火标兵、1986—2000年全国科技扶贫杰出贡献奖、全国东西扶贫协作先进个人、全国扶贫开发先进个人、中国生态英雄等荣誉,2017年获全国脱贫攻坚奖贡献奖。

经过30多年的不懈努力,现在菌草技术已经拓展成为以草代木发展菌业,以草代粮发展畜牧业,以及菌草菌物肥料、菌草生物质能源、菌草生物质材料等领域,尤其是在菌草用于生态治理方面,已取得突破性进展,“在我国四大沙尘暴的策源地之一——内蒙古阿拉善,用菌草防风治沙”。 菌草技术获得成功以后,一个美国华侨农场主给了高薪,让林占熺到他的牧场工作,“我为什么没有去呢?因为我在指导51个县的贫困农户脱贫,我不能因为小家而不顾大家”。林占熺说,这个选择也使得菌草技术在我国14个深度贫困区得到应用,并传播到全国各地。

如今,年近80的林占熺还在为菌草事业奋斗。他希望在有生之年,把菌草技术发展成菌与草交叉的新学科菌草学,在黄河两岸筑起千里菌草生态安全屏障。

林占熺的菌草技术帮助了很多农民脱贫致富,脱贫攻坚完成以后,他和团队总结经验也提出了几个新的思路,要把发展特色产业和生态治理结合起来,把生态效益和经济效益结合起来。他给在场记者分享了几个好消息,今年4月份,宁夏石嘴山建了产业园,在盐碱地上种植菌草。通过改革开放期间走出去的华侨来投资建立这个产业园,帮助附近居民就业。今年6月1日,他们在内蒙古磴口县推动第二个菌草科技创新产业园的启动,在沙漠锁边、生态治理的同时综合发展植物、动物、菌物“三物”。本月,他们还准备在延安南泥湾建立菌草科技创新示范基地,在河南武陟县建立菌草科技创新产业园,以后还将在全国各地建立产业园,推动生态建设绿色发展,服务乡村振兴。

▲青海省玉树藏族自治州囊谦县扶贫开发局局长郭晓荣。图片来源/国新网

“拼命局长”郭晓荣:带领“贫中之贫”高原小县如期脱贫

刚刚满50岁的郭晓荣,现任青海省玉树藏族自治州囊谦县扶贫开发局局长。

郭晓荣从陕西奔赴青藏高原,在平均海拔4000多米的囊谦县奋斗了30年,其中有14年是在扶贫岗位上度过的。在囊谦,有人叫他“精准局长”,因为他对各种扶贫政策滚瓜烂熟,既“上接天线”又“下接地气”;有人叫他“较真局长”,损害群众利益的事不干、让群众担风险的事不干;有人叫他“拼命局长”,不止一次晕倒在工作现场,常年无法照顾家人……在他的带领下,一个贫困发生率达到36%、被称为“贫中之贫、坚中之坚”的高原小县,如期完成脱贫攻坚任务,3万多名建档立卡贫困人口全部脱贫。

郭晓荣获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号和2020年全国脱贫攻坚奖贡献奖。

郭晓荣介绍,脱贫攻坚结束以后,囊谦县首先制定了防止返贫常态化监测的动态工作方案,界定了范围、确定了标准,确保了以突发情况和因灾因病返贫的人口,能够得到及时精准的帮扶。将继续发挥囊谦特有的青稞、牦牛、旅游、光伏、民族手工艺等特色产业,使老百姓能够长期、持续、稳定增收。同时,做好劳动力从业技能的短期培训和转移,不断提升从业人员水平和劳动能力;持续推进驻村帮扶,医疗救助的工作机制。同时,对现有的脱贫成果做到常态化“回头看”,不断强化短板和弱项,以确保贫困群众不返贫,有效巩固脱贫攻坚成果。

“我在囊谦生活了30多年,山大沟深,自然条件严酷,老百姓因灾因病返贫,我看在眼里、急在心里。”郭晓荣说,精准扶贫工作开始以后,党的惠农政策更多了,使他坚定了作为一名共产党员的初心和使命。

郭晓荣介绍,在落实囊谦县白扎乡也巴村精准扶贫易地扶贫搬迁项目时,有部分群众对国家政策不了解、不支持,使项目一度无法落地。他和同事花了十几天走村入户,向群众宣讲精准扶贫政策,最后得到了群众的理解。

如今,老百姓住上了新房子、过上了好日子,感觉到党和国家惠农政策的初衷。再加上易地扶贫搬迁后续帮扶,这些群众更加坚定了脱贫致富的信心和决心。在一次回访中,当初不理解、不支持的部分群众向他们献上哈达,用藏语向他们说了一声“噶正切”(意为“谢谢”)。

“从初到时的不适应到渐渐熟悉这个地方、爱上这个地方、融入这个地方,我收获了当地藏族群众最真诚的友谊,这是我今生最大的财富。”

对于自己获得的“全国脱贫攻坚先进个人”称号和2020年全国脱贫攻坚奖贡献奖,郭晓荣说自己有幸获得这一殊荣,并且得到群众的认可,感到无比的荣耀和激动。但这份成绩和荣誉的取得,不是他一个人的,是囊谦县12万干部群众团结奋进辛勤付出的结果,才使囊谦和自己获得这样的“高光时刻”。

▲广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县安垂乡江门村党总支部书记、村委会主任杨宁。图片来源/国新网

“苗村倌”杨宁:卖婚房为村民筹集产业启动资金

“80后”的杨宁,现任广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县安陲乡江门村党总支部书记、村委会主任。

2010年,杨宁大学毕业后选择回到家乡融水苗族自治县安陲乡江门村,担任村委会主任。2016年,她组织村里的留守妇女成立了“苗阿嫂”种养专业合作社,使每亩地的收益从不足1000元提高到近4000元,十多户贫困户因此增收脱贫。当年7月,她动员6名大学生村官成立大学生村官创业联盟,打造“苗村倌”品牌,至今已经帮助农户销售农产品900多万元,为村集体经济增收7万余元。2017年,她带领全乡386户农户种植613亩高山紫玉香糯特色稻米,以苗族传统的“稻+鸭+鱼”共作模式种养,收入300多万元,其中江门村60多户村民参加,每亩增收1500多元。杨宁还带领江门村43名农户种植高山水果、蔬菜及生态水稻等特色产业,户均收入3000多元。

杨宁获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号、2020年全国脱贫攻坚奖奋进奖和第25届“中国青年五四奖章”。

江门村地处广西第三高峰、主峰海拔2101米的元宝山山麓,距县城不过60公里的路,却因峰陡路险、信息闭塞、交通不便而处在贫困之中。这里也是杨宁的家乡,她是一名留守儿童,从小是奶奶把她拉扯养大,“小时候我看到村里的阿娘们没钱买鞋穿,大冬天赤脚走在大街上。很多人家里用不起电,只能点一盏煤油灯,一个5分钱的糖,奶奶都没办法买给我吃。但是村里的阿娘们很心疼我,打好的糍粑和烧好的糯米,都会拿给我。”

扎根基层的11年间,让杨宁最感动、印象最深刻的是贫困户思想的转变。在江门村有一户贫困户叫刘枝福,他的妻子是聋哑人,平日里杨宁都叫他老福。2017年,杨宁在村里召开产业发展动员会,号召大家种植“紫黑香糯”稻米。当时在会上,村民们都不作声,谁知道老福第一个站出来说:“我们相信小杨,跟着你一起做。”

为了筹集启动资金,杨宁偷偷把家人给她准备的婚房卖掉,为村民垫付了种植的物资和物料。那年秋天,迎来了大丰收,老福的妻子打着手语告诉杨宁:“谢谢你小杨,因为你,我们家顺利脱贫了!”杨宁说,这是她人生中最有价值、最有意义的事。

▲贵州省安顺市普定县化处镇水井村第一书记王泽勇。图片来源/国新网

水陆空“三栖”书记王泽勇:让积弱的小鸟腾飞先要丰满羽翼

同样也是“80后”的王泽勇,现任贵州省普定县化处镇水井村第一书记,中国航空工业集团制动贵州新安航空机械有限责任公司摩擦材料厂副厂长。

2016年4月,王泽勇作为中国航空工业集团和贵州省委国防工委选派的驻村干部,担任普定县化处镇水井村第一书记。五年的驻村工作中,他强支部、兴产业,提出了“果树上山、香葱进地、莲藕下田、产品加工、乡村旅游”的产业发展之路。2016年底,水井村成立村集体公司,通过四年的努力,村集体公司引领全村种植茶叶、经果林1200亩,莲藕1000亩,四季香葱、萝卜、茴香等蔬菜300余亩;创办村集体“荷叶茶、绿茶加工车间”、“藕粉生产线”,大力发展乡村旅游,累计实现销售收入400余万元,旅游收入350万元,向168户贫困户分红50.4万元,发放土地流转金150万元,发放村民务工工资100余万元;水井村人均收入从2014年的3821元增长到2020年的1万余元,384户1692人全部脱贫。

王泽勇获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号和2020年全国脱贫攻坚奖贡献奖。

王泽勇在见面会上介绍,他把脱贫攻坚向乡村振兴的衔接,比喻成一只积弱的小鸟到腾飞的小鸟。“如何从一只积弱的鸟到腾飞的鸟呢?首先,要丰满这只鸟的羽翼,这只鸟的一只羽翼就是村集体经济的壮大与发展。”王泽勇说,要发展壮大村集体经济,提供更多的就业创业机会,做好产业规划。这只鸟的另一只羽翼,就是村级的自治管理水平,也就是自治、法治、德治,做好村庄规划,做好村规民约,丰满我们的翅膀。

王泽勇称,这只鸟的鸟头和核心,是基层党组织建设和人才建设。基层党组织建设就是要持续不断地从村里的大学生、退伍军人、返乡创业的农民工里面发掘优秀人才,坚持“双轨”模式,将现有的党员培养成致富能人,将村里的能人吸引向党组织靠拢的“双轨”模式,来发展基层党建,让基层的鸟头和核心更加灵活和强大。“那么,我们每一个村民就是这只鸟的细胞了。只要我们羽翼丰满、头脑灵活、心脏强大、细胞紧密,我们就能够飞得起来,一飞冲天。”

上游新闻记者 李洪鹏

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。