太庙,是历代统治者供奉皇家先祖神位的宗庙(商称“重屋”,周称“明堂”,秦汉以后称“太庙”)。配享太庙指的是大臣凭借生前的勋业,去世后得以祔祀于帝王宗庙。功臣配享是古代朝廷给予大臣的最高礼遇,对大臣而言是无上恩荣,能够得此殊荣者皆是朝廷股肱之臣。关于功臣配祀的记载最早可追溯到先秦时期,《尚书·盘庚》载:“兹予大享于先王,尔祖其从与享之。”《周礼》载:“凡有功者,铭书于王之大常,祭于大烝,司勋诏之。”但商王武丁以后的甲骨文中,仅记载着伊尹配享先公、先王,至武乙以后的卜辞不见有关功臣配享的记载,说明商代功臣配祀制度还不稳定。从目前史料来看,相对稳定的功臣配享于帝王庙堂制度始于三国时期的曹魏。《魏书》记载;昔先王之礼,于功臣存则显其爵禄,没则祭于大烝,故汉氏功臣,祀于庙庭。大魏元功之臣功勋优著,终始休明者,其皆依礼祀之。

本文梳理了曹魏以来历代功臣配享的情况,其中隋朝、元朝太庙未设有配享功臣(元朝实行皇后配享制,采用“一帝一后”原则)。

历代配享太庙情况

曹魏时代:开创功臣入太庙之制,5次共26人

建安十八年(213),曹操自立为魏公,在邺城建立魏宗庙。曹丕立国后,将曹节、曹腾和曹嵩合为一庙,而让曹操独享一庙。魏明帝曹叡登基后于229年将宗庙迁至洛阳,下诏将曹操(太祖)、曹丕(高祖)和自己(烈祖)的三祖之庙定为“万世不毁”,开创了帝王在位时为自己确立庙号并且“万世不毁”的先河。青龙元年(233)魏明帝正式实施配享太庙制度。《三国志·明帝纪》记载:夏五月壬申,诏祀故大将军夏侯惇、大司马曹仁、车骑将军程昱于太祖庙庭。自233年开始到262年为止,先后有5批共26人配享太祖武皇帝之庙,均为曹氏平定中原、统一北方过程中建有卓越功勋的文臣武将,主要是3类:一是诸夏侯曹,即曹仁、夏侯惇等7人;二是沙场武将,即张郃、徐晃等10人;三是世家文臣,即司马懿、荀攸等9人。其中,司马懿于齐王曹芳嘉平三年(251)入庙,而此时司马家族已实际控制政权,因此司马懿得以进太庙无疑是司马氏的操控。实际上,正始十年(249),司马懿趁曹爽陪曹芳离开洛阳至高平陵扫墓之机,起兵政变并控制京都,即高平陵事变,自此曹魏军政大权落入司马氏手中,而架空了曹魏政权的司马懿进入曹魏太庙显然是极大的讽刺。配享太庙功臣:曹仁、曹真、曹休、曹洪、夏侯惇、夏侯尚、夏侯渊、程昱、荀攸、司马懿、桓阶、陈群、钟繇、华歆、王朗、郭嘉、张郃、徐晃、张辽、乐进、朱灵、文聘、臧霸、李典、庞德、典韦(魏太祖庙庭)。

西晋:唯开国时期确立入庙功臣,共12人,后续再无增补

266年,司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让,即位为帝,定国号为晋。咸宁元年(275),司马炎下诏将太傅郑冲、太尉荀顗、司徒石苞等12人配享太庙。同年,追谥司马懿、司马师、司马昭庙分别为高祖、世宗、太祖庙。

配享太庙的人员中文臣及武臣各6人,均为开国功臣,可以说是文武兼备。12人当中,司马家族仅2人,其余均为异姓大臣,说明司马炎在选择入庙功臣时优先考虑的是功勋,尔后晋朝再无新功臣入太庙。

其中,裴秀在司马炎时期,先后任尚书令和司空,而他对后世而言,最伟大的贡献在于创造了中国最早的地图制图理论——制图六体,并作《禹贡地域图》,开创我国古代地图绘制学之先河。为纪念裴秀的杰出贡献,现今我国制图届最高奖项即是以裴秀命名。配享太庙功臣:司马孚、司马攸、郑冲、荀顗、石苞、裴秀、王沈、何曾、贾充、陈骞、荀勖、羊祜(未有记载具体帝王庙庭)。

唐代:入庙功臣人数最多,共44人入庙,以文臣居多

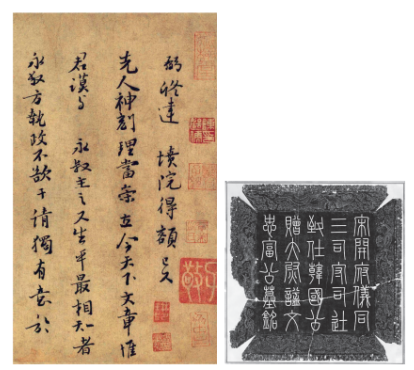

唐代配享功臣入庙始于唐太宗时期。贞观十四年(640)将淮安王李神通、渝国公刘政会等4位功臣配享唐高祖李渊太庙。唐朝皇帝中,配有功臣的有11帝,而配享太庙的44人中,有人们熟知的大臣如魏征(郑国公)、李靖(魏国公)、狄仁杰(梁国公)、郭子仪(汾阳郡王)等。这里值得一提的是配享唐睿宗太庙的安金藏,安原为低级的太常寺乐工,长寿二年(693)太子李旦被诬谋反,武则天下令查处此事,安金藏为洗脱太子罪名,当众引佩刀自剖其胸,并言“愿剖心以明皇嗣不反”。武后闻后大为震惊,不再彻查太子谋反之事,而在御医救治下安金藏也得以保存性命。安金藏死后,唐玄宗下旨,把安金藏牌位迎入太庙,配享唐睿宗。房玄龄为唐太宗时期名相,贞观二十二年(648)去世后配享太庙。然而,根据《资治通鉴》记载,唐高宗永徽四年(653),房玄龄次子房遗爱与其妻高阳公主被指谋反,房遗爱被处死,公主被赐自尽,房玄龄配享太庙的待遇也因而被废黜,此乃古代坑爹的典型案例。唐代在配享功臣的选择上,文臣居多(30人,含房玄龄),武臣次之(15人)。但在唐代宗、唐德宗时期,由于安史之乱及削藩之战,武将成为股肱,因此配享二帝太庙的4人中有3人为武臣(郭子仪、李晟、浑瑊)。配享太庙功臣:李神通、李孝恭、殷开山、刘政会、裴寂、刘文静(唐高祖庙庭)、高士廉、屈突通、魏征、长孙无忌、李靖、杜如晦(唐太宗即-庙庭)、李勣、张行成、马周、褚遂良、高季辅、刘仁轨(唐高宗庙庭)、桓彦范、敬晖、张柬之、崔元暐、袁恕已、狄仁杰、魏元忠、王同皎(唐中宗庙庭)、苏瑰、刘幽求、安金藏(唐睿宗庙庭)、张说、郭元振、王琚(唐玄宗庙庭)、苗晋卿、裴冤(唐肃宗庙庭)、郭子仪(唐代宗庙庭)、李晟、段秀实、浑瑊(唐德宗庙庭)、杜黄裳、裴度、高崇文、李愬(唐宪宗庙庭)、郑畋、李思恭(唐僖宗庙庭)。

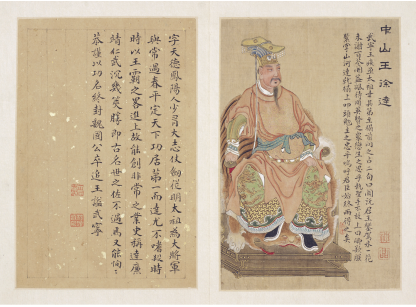

宋代:配享制度严格,但受朋党之争影响较大,共24人入庙

咸平二年(999),宋真宗下诏以赵普配享宋太祖庙,开启了宋代功臣配享皇帝庙的序幕。宋代初期配享功臣的选择,有严格的资格和程序要求。首先配享太庙的对象必须是立有大功、名望崇高、道德上始终完美无缺的朝廷元勋,皇帝本人也不能乾纲独断,必须经过“都省集议”确定后方可入庙。《续资治通鉴长编》记载:“本朝自祖宗以来,推择元勋重望始终全德之人,以配食列圣。盖自天子所不敢专,必命都省集议,其人非天下公议所属,不在此选。既上,诏云恭依,册告宗庙,然后敢行,其严如此。”两宋18朝共有12位皇帝有配享,入围配享的功臣有26人,但由于北宋文臣王安石和蔡确两人后来被罢享,故两宋最终确定的配享大臣人数为24人,其中,北宋16人,南宋8人。皇帝人均配享功臣仅2人,说明宋代配享功臣选择较为严格,配享数量最多的是宋高宗,共4人。宋代士大夫政治下功臣配享表现出崇文抑武倾向,文臣18位,武臣6位。朋党之争是古代集权政治发展过程中的一个副产品,宋代党争尤其激烈。当士大夫阶层出现分化,功臣配享也就不可避免卷入其中。主要表现为前朝已入庙的配享功臣,后来出现被罢黜、替代的情况。宋哲宗绍圣年间,得势的新党将王安石增入配享太庙,同时在绍圣三年(1096)以富弼曾经得罪过宋神宗为理由,罢去其配享资格(“罢富弼配,谓弼得罪于先帝也”《宋史·礼志》)。后来靖康之乱,北宋灭国,南宋建立,但朋党之争仍在延续。南宋初年,宋高宗君臣将北宋灭亡的原因归结于变法派王安石、蔡京、蔡确等人身上。建炎元年(1127)将蔡确罢配享,以司马光代之。建炎三年(1129)六月,赵鼎上书:“自绍圣以来,学术政事败坏残酷,致祸社稷,其源实出于安石。今安石之患未除,不足以言政。”于是罢黜王安石配享,曾遭罢黜的富弼则再次配享(“罢安石配飨神宗庙庭。寻诏以富弼配飨神宗庙庭”《宋会要辑稿》)。

配享太庙功臣:赵普、曹彬(宋太祖庙庭)、薛居正、石熙载、潘美(宋太宗庙庭)、李沆、王旦、李继隆(宋真宗庙庭)、王曾、吕夷简、曹玮(宋仁宗庙庭)、韩琦、曾公亮(宋英宗庙庭)、富弼(宋神宗庙庭)、司马光(宋哲宗庙庭)、韩忠彦(宋徽宗庙庭)、吕颐浩、赵鼎、韩世忠、张浚(宋高宗庙庭)、陈康伯、史浩(宋孝宗庙庭)、葛邲(宋光宗庙庭)、赵汝愚(宋宁宗庙庭)。

金代:皇帝人均配享大臣数量最多,共39人入庙,重武轻文

金朝10位皇帝中,仅5位帝王有功臣配享。其余5位帝王金熙宗、海陵王、卫绍王、金哀宗、末帝均非正常死亡未能入庙,熙宗在死后30年升衬太庙后亦没有功臣配享。从配享功臣人数上看,金朝配享功臣总数和每个帝庙配享的人数都较多。金朝功臣配享共5帝39人,其中太祖配享人数为最多,达13人,其余为世宗9人,太宗6人,世祖5人,宣宗、章宗皆配享3人。

从配享功臣的身份上看,武将占绝大多数,39位配享功臣中武将有33位,体现出北方王朝的特色。作为女真族建立的北方政权,配享的功臣自然以本族居多,33位女真人,4位汉人,2位渤海人。

韩企先,作为汉臣历金太祖、太宗、熙宗三朝,两朝为相,是太宗时期逐步推进官制改革及熙宗初年废除勃极烈制度,确立三省六部制度作出重要贡献的人物,是金朝历史上第一个步入女真太庙的汉臣。配享太庙功臣:冶诃、欢都、劾者、盆纳、拔达(金世祖庙庭)、蒲家奴、斡鲁古、阇母、迪古乃、完颜杲、斡鲁、宗雄、习不失、撤改、宗翰、银术可、阿离合懑、宗干(金太祖庙庭)、宗望、完颇娄室、韩企先、撒离喝、完颜希尹、宗弼(金太宗庙庭)、张浩、宗叙、纥石烈志宁、纥石烈良弼、李石、唐括安礼、仆散忠义、徒单合喜、石琚(金世宗庙庭)、完颜襄、张万公、徒单克宁(金章宗庙庭)、高汝砺、仆散端、完颜承晖(金宣宗庙庭)。

明代:仅二帝配享,行太庙专以武臣配享之制,共17人入庙

明朝功臣配享始于明太祖朱元璋,《明太祖实录》记载,“洪武二年春正月丁未,享太庙。以功臣廖永安、愈通海、张德胜、桑世杰、耿再成、胡大海、赵德胜配享”。明朝仅朱元璋及朱棣两位皇帝有功臣配享,根据《大明会典》记载,一共17人配享太庙,其中朱元璋配享功臣14名,朱棣配享功臣3名。

明朝配享功臣的最大特点是太庙专以武臣配享。由于洪武开国、永乐靖难,武臣尊崇,形成了太庙以武臣配享的局面。明代17名功臣配享太庙,其中仅姚广孝、刘基为文臣,姚广孝后被嘉靖皇帝移出太庙,因此明朝配享太庙仅1名文臣,其余皆为武臣。洪熙元年(1425),明仁宗下令河间王张玉、东平王朱能、宁国公王真、荣国公姚广孝等4人的神主供入太庙,配享太宗朱棣。姚广孝身份特殊,是明代前期配享太庙中的唯一文臣。姚广孝虽然是文臣,但却运筹帷幄,为朱棣武力夺取帝位立下大功,类似武臣。这表明明仁宗在决定配享功臣时,虽然稍有变通,却还是基本恪守了“太庙专以武臣配享”的祖制。嘉靖皇帝时期对太庙功臣配享作了调整。首先以姚广孝为和尚不宜列于太庙为由,将其移出明太宗太庙。《明史》记载,嘉靖九年(1530)世宗谕阁臣曰:“姚广孝佐命嗣兴,劳烈具有。顾系释氏之徒,班诸功臣,侑食太庙,恐不足尊敬祖宗。”李时、张璁等大臣马上上书嘉靖皇帝,提议将姚广孝移出太庙,移到佛教名寺大兴隆寺。其次,嘉靖十年(1531)增加诚意伯刘基(刘伯温),嘉靖十六年(1537)增加营国公郭英进太庙。

此后一直到明亡,太庙中的功臣再无任何改变,确立了太祖、太宗二帝配享17名功臣的格局。

配享太庙功臣:徐达、常遇春、李文忠、邓愈、汤和、沐英、俞通海、张德胜、胡大海、赵德胜、耿再成、桑世杰、刘基、郭英(明太祖庙庭)、张玉、朱能、王真(明太宗庙庭)。

清代:宗室旗人人数多,仅1名汉臣配享,26人入庙

功臣配享太庙,清廷早在入关前即已实行。崇德元年(1636),“以武功郡王礼敦巴图鲁配享庙廷,同日以直义公费英东、弘毅公额亦都配享庙廷”。

清代享太庙供奉者分为4类:努尔哈赤之前的4代祖先(祧庙)、从清太祖努尔哈赤到光绪的清朝11代皇帝皇后(寝殿)、有功社稷的宗室外藩(东殿)和有功社稷的文武大臣(西殿)。

清朝共有26人配享太庙。首先,清朝功臣配享旗人和宗室占据绝对优势,26名配享功臣中,满人23位,蒙古族2人,仅1人是汉臣。其次,东殿大都系清朝宗室成员,其中有7人位至亲王,5人受封郡王;西殿供奉异姓大臣,主要是亲王、武勋王、郡王、公爵、三等襄勤伯,汉臣张廷玉虽曾受封三等勤宣伯,后因触怒乾隆皇帝而被革除,所以张廷玉也就成为异姓配享者中唯一没有爵位的大臣。最后,武臣也是作为配享太庙的主要对象,26人中仅3人为文臣。张廷玉是康熙、雍正、乾隆三朝元老,官至保和殿大学士(内阁首辅)、首席军机大臣等职,身居庙堂近50年,所谓“历仕三朝,遭逢极盛”,其生前受封勤宣伯,开清代文臣封公侯伯之先例。然乾隆八年以后,乾隆皇帝对张廷玉产生了不信任。乾隆十五年(1750),皇长子刚去世不久,张廷玉再次请求归老还乡,激怒了乾隆皇帝,于是“上用大学士九卿议,罢廷玉配享,仍免治罪”(《清史稿·列传七十五》)。乾隆二十年(1755)三月,张廷玉去世,享年84岁,乾隆帝最终还是遵循雍正遗诏,让张廷玉配享太庙。

配享太庙功臣:礼敦、额尔衮、斋堪、雅尔哈齐、代善、济尔哈朗、多尔衮、多铎、豪格、岳托、胤祥、策凌、僧格林沁、奕䜣(配享东殿)、扬古利、费英东、额亦都、图尔格、图赖、图海、鄂尔泰、张廷玉、兆惠、傅恒、阿桂、福康安(配享西殿)。

古代功臣配享太庙的特点

配享太庙历代入选人数少

从曹魏至清朝,各朝代配享太庙功臣人数总体较少,以上7个朝代配享太庙人数不足200人,其中人数最多的唐朝也仅44人,而西晋、明代人数则不足20人。明代洪武二年(1369)设立功臣庙,用大臣的功绩大小作为排序标准,共有21人入庙,但其中配享太庙的仅为10人,可见入选太庙标准之严格。与此同时,也并不是所有皇帝均有功臣配享,曹魏、西晋、金国、明代有功臣配享的皇帝数量比例不足50%。

大多为建立功勋的开国功臣

配享太庙的基本要求为建立重大功勋,而开国大臣都跟随皇帝建立新皇朝,因此也是配享太庙的主要选择对象。各朝代中,开国功臣入选太庙除了唐代、宋代外,比例均大于50%,魏、晋两代配享太庙功臣全部来自开国功勋。从时间上看,配享太庙的大臣主要集中于王朝前期,中后期入庙大臣较少。

多数朝代配享功臣以武臣为主

由于配享太庙大臣多为开国功臣,因此入庙武臣比例较高,除唐、宋二代因重文治而文臣占主导外,其余各朝代武臣比例明显大于文臣,明代甚至有“太庙专以武臣配享”之制,明清两代配享太庙的文臣寥寥可数,明代1名文臣,清代3名文臣(含1名亲王)。

配享功臣增补迁入多,被罢黜或替换者少

纵观历朝,不少大臣去世多年后被后继皇帝增补入庙,例如唐玄宗天宝六年即追授11人入太庙,明嘉靖皇帝追授4人入太庙。但也有少数大臣入庙后因各种原因被罢黜或替换,例如唐代武士彟(武则天父亲)于唐高宗时期入庙,武则天死后唐睿宗将武士彟迁出;许敬宗于武则天时期入庙,在中宗时期被迁出;房玄龄于唐太宗时期入庙,唐高宗时因受次子谋反牵连而被迁出;明代姚广孝于仁宗时期入庙,嘉靖时期以和尚不适宜立于太庙而被迁出,由刘基替代。

结语

功臣配享太庙制度,是中国古代社会皇权统治者对功勋卓著的大臣的一种肯定与褒奖,也是大臣竞相追求的荣光。稳定的配享太庙制度始于曹魏,后各代沿袭,但隋代及元代未有采用。由于太庙大祭规格崇高,因此历代对于入庙的功臣挑选标准严格,人数也有限制。纵观各朝代,入庙之臣多为开国功勋且武臣居多,大都是去世后被追授入庙。

编辑:朱阳夏 责编:陈泰湧 审核:冯飞

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请 联系上游 。