“第一次创业机遇,是重钢落户、十里钢城。”在大渡口区党建工作会议暨“争先创优、赛马比拼”观摩拉练中,区委书记余长明饱含深情地回顾了大渡口蹒跚起步的第一次创业。他说,1938年汉阳铁厂西迁入渝、1965年服务重钢正式设区,赋予了工业立区的底色和人文厚重的底蕴,成就了大渡口“钢铁之城”的第一张名片。

第一次创业

大渡口经历了哪些艰难历程

创造了怎样的奇迹?

书写了怎样的辉煌?

连日来,大渡口区融媒体中心全媒体记者走访了区档案馆、区图书馆地方资料室、区博物馆、重庆工业博物馆等地,探寻第一次创业背后的历史风云,感受大渡口的昨天、今天、明天。

抗战期间

为全国兵工厂提供90%钢铁原料

长10米、高2米、重250吨,1905年产于英国,1906年由张之洞购回,是中国轧钢工业第一台大型轨梁轧机原动机……

在重庆工业博物馆工业遗址公园,这台庞大的老式蒸汽机格外引人瞩目,机身上的“1905”字样及生产厂商信息铭文仍清晰可见,它便是重庆工业博物馆的“镇馆之宝”——8000匹马力双缸卧式蒸汽原动机。

“这台蒸汽机可是大功臣,生产出了新中国第一根中华38公斤/米钢轨。”肖惠英是重钢退休工人,闲暇时喜欢约上几个老姐妹,来到重庆工业博物馆,看看这些曾经的“老朋友”,回忆昔日那些钢花飞舞、铁水奔流、轧机轰鸣的火热场景。

这台见证了中国钢铁工业发展历程的珍贵遗存,曾历经颠沛流离、饱经百年风霜。

抗日战争全面爆发后,在中华民族生死存亡的紧要关头,为保存中国钢铁工业的命脉,汉阳铁厂等大型钢铁实业,冒着敌机狂轰滥炸的危险,奉命紧急拆除设备,实施了规模浩大、撼人心魄的“铁血西迁”。

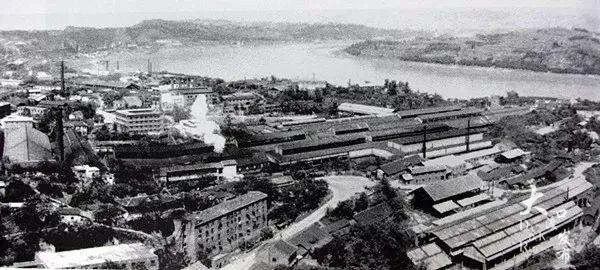

《重庆市大渡口区志》记载:1938年3月钢铁厂迁建委员会(简称“钢迁会”)在大渡口征地33.31公顷,5月21日开始建厂。

1938年3月,钢迁会临危受命,担负起将汉阳铁厂及武汉附近钢铁厂迁至大后方重庆的重任。在钢迁会的组织下,这台蒸汽机随同汉阳铁厂等厂的其他设备一起逆江而上,悲壮西迁。不幸的是,在途经宜昌时,装有这台蒸汽机重要部件——飞轮曲拐轴的船只遭到日机轰炸,沉入江中。最终运到大渡口时只有气缸、底座等几件破损零部件。

钢迁会艰难的转运工作,从1938年6月初开始,到1939年底结束。其间历尽千辛万苦,仅用40天完成的“宜昌大撤退”,终将3万多吨生产设备和器材,抢运到了大渡口长江边上,保护了中国工业的精华。

大渡口区博物馆“壮烈西迁 十里钢城”展区,也以大量的图文资料和实物,介绍了这段悲壮历史。

“这场‘宜昌大撤退’也被称为中国实业史上的‘敦刻尔克’,为抗战胜利作出了重要贡献。”大渡口区博物馆馆长李国洪说,汉阳铁厂铁血西迁至大渡口,保存了中国工业命脉,为抗战胜利后民族工业的恢复以及新中国成立后民族工业体系的重建打下了基础。

钢迁会于1939年开始投产,在大渡口厂区共设制造所8个,运输码头6座,自备各类船只258只。钢迁会在鼎盛时期有员工15699人,抗战期间为全国兵工企业生产提供了90%的钢铁原料,成为大后方最大的钢铁联合生产企业。

轧制新中国第一根钢轨

铺就新中国第一条铁路

新中国第一根钢轨是何时诞生的?《重庆市大渡口区志》记载:1950年5月10日。

当年《新华日报》记录了这个激动人心的时刻:“烘钢炉的闸门开了,工人们紧张地从一片火海中拖出500公斤重的钢坯来,借着活动地辊的推送,轧钢机敏捷地捉住它,送入档口,钢坯冒着火焰直射过去,接着又从第二个眼中钻了回来;当它从最后眼中吐出来的时候,已经是10多米长的T形的火红的钢轨了,热锯机呼呼作响,火星直冒地把它两头切平;送入冷却场中,现出了青黑的钢铁的本色——‘呵,第一根钢轨出来了!’工场中响起了一片兴奋的欢呼。”

这是1950年5月10日,重钢(新中国成立前为第二十九兵工厂,1951年更名为西南工业部第一零一厂,1955年先后更名为西南钢铁公司、重庆钢铁公司)钢轨场工程师依据英制资料,以6400匹马力蒸汽机为动力机,利用1938年从汉阳铁厂迁来的800毫米轧机,在加工修补的旧辊上,用自炼的小钢锭,试着制轧出的85磅/码重轨。

其时,修建成渝铁路已经迫在眉睫。有关人员在查阅资料时发现,85磅/码重轨是过去技术条件下的一种钢轨,属于一种落后淘汰的产品类型。这就意味着钢铁厂必须立马投入到新型的38公斤/米钢轨的研制工作中。

轧制重轨需要有相应的动力。在当时的条件下,要轧制38公斤/米钢轨,必须修复8000匹马力双缸卧式蒸汽原动机。政府随即组织人员将飞轮曲拐轴打捞出水,其他缺件由鞍钢制作。1951年2月4日,8000匹马力双缸卧式蒸汽原动机开始安装,12月竣工投产。从此,这台巨型蒸汽机开始为新中国工业建设开足马力。

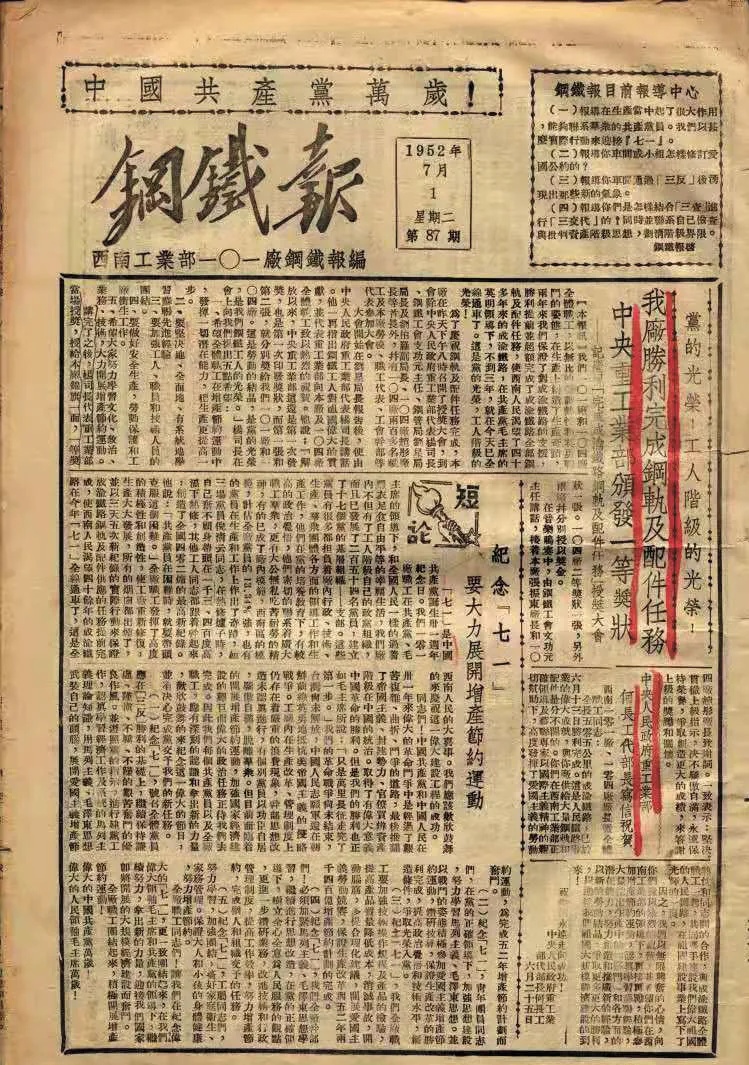

经过反复探索试制,1952年4月10日,中华38公斤/米钢轨试轧成功。与此同时,重钢还成功轧制出了150毫米宽的合格垫板,结束了我国不能生产垫板的历史。1952年6月13日,成渝铁路全线都铺上了重钢生产的中华38公斤/米钢轨,每根枕木上都安装上了中国人自己生产的垫板。7月1日,新中国第一条铁路——成渝铁路全线通车。

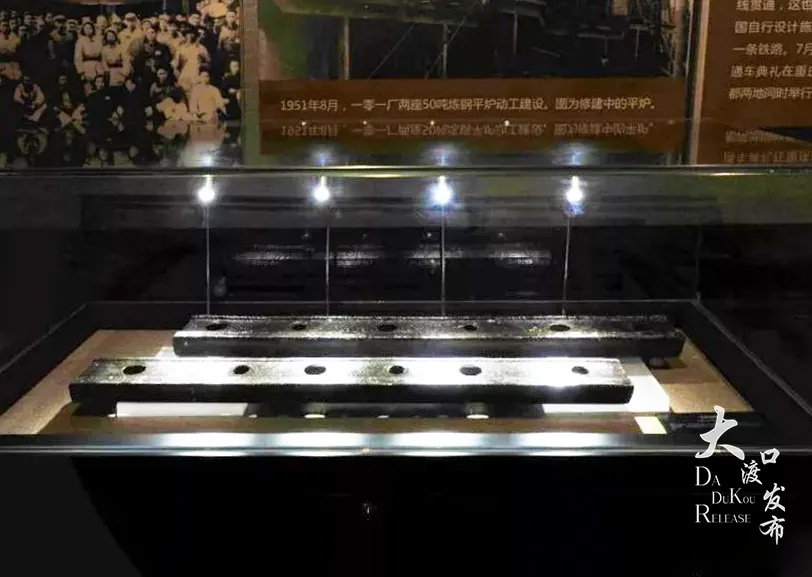

“在大渡口区博物馆,陈列着的两根钢轨便是当时生产的,它是成渝铁路的一段钢轨的辅轨,见证了新中国第一条铁路的诞生。” 李国洪介绍说,成渝铁路是新中国第一条自主设计、自主建造、材料零件全部国产的铁路。这对于刚刚解放不久、经济十分困难、物资极度匮乏的新中国来说,堪称一大奇迹。

其实,重钢创造的奇迹还有很多。在重庆工业博物馆“钢魂”馆里,展陈着一面“重钢之最”荣誉墙,上面记录了重钢创造的数十项中国“第一”或“首次”。比如,1950年,中国第一根钢轨成功轧制;1951年,中国第一块铁道垫板成功轧制;1953年,中国第一块高铝基质塞头砖和袖砖成功研制;1954年,中国第一块高铝万能弓型钢包衬砖成功研制;1955年,中国第一块铝铁炉顶砖成功试制……

服务重钢正式设区

成就大渡口“钢铁之城”名片

1965年,因服务重钢,大渡口得以正式设区,成为重庆主城最早的六个区之一。这一时期,重钢及其关联企业快速发展,形成以钢铁、冶金、建材、机械为主导的重工业体系。高峰时期,大渡口区工业企业近1300户、工业总产值达350亿元,税收占重庆市比重近6%。

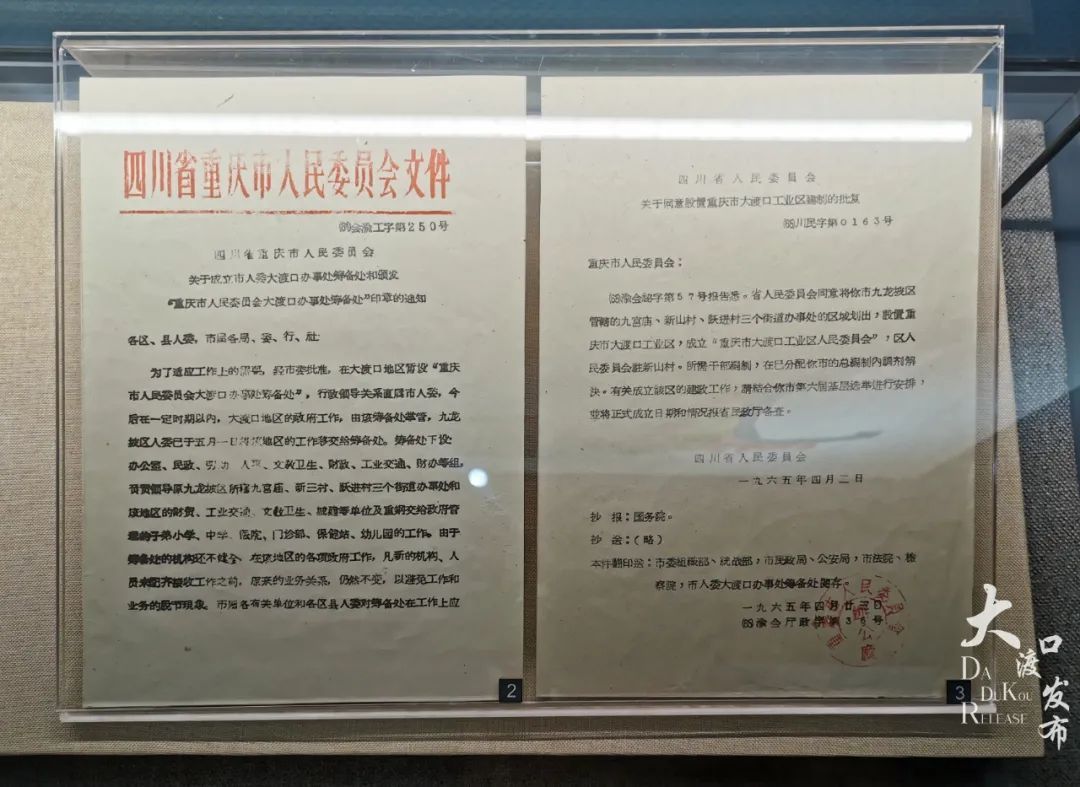

《重庆大渡口志》记载,重钢由于兴办了大量为生产和职工生活服务的附属事业造成企业机构庞杂,非生产人员过多,分散了企业领导精力,不利于集中力量抓好生产……经过调查、筹备,于1965年4月成立了大渡口工业区,重钢办的各种附属事业由政府有关部门归口管理,政府部门即负起为重钢生产服务,为钢铁工业鸣锣开道、保驾护航的职责。

大渡口正式设区后,政、企互相支持,协作一致,配合默契。区内不少工厂(特别是街道工业、校办企业)的设备、原料(利用重钢边角材料)和技术,得到重钢的支助和扶持,全区使用的电力、天然气、自来水均由重钢供应,区内举办各种文化活动,重钢亦密切配合,形成政企一家,互相呼应,政通人和,百业兴旺的大好局面。

《大渡口文史资料——改革开放30周年专辑》中,有这样的记载:1981年至1985年区级财政收入累计达3599万元,是“五五”时期的4.5倍,1985年财政收入突破千万元大关。虽然财政收入总量小,但人均财政收入是当时全市最高的,财政连年收大于支,其他区县的同行都称大渡口区为“小科威特”。

大渡口建区初期,以冶金、建材工业为主导,是国家工业仓储布局的重点地区。20世纪70年代以后,依托已建工业对城乡工业结构进行了调整,到90年代,大、中型驻区企业在逐步适应社会主义市场经济体制改革的大趋势下,全区经济得到稳定发展。1995年行政区划调整后,大渡口区幅员面积由7.46平方公里扩大到103平方公里,形成了五街三镇的行政区划格局,大渡口城市建设及各项事业迎来新的发展机遇。

一篇题为《财政:从204万到7个亿的跨越》文章,生动地描写了大渡口改革三十年发展成就。文中这样写道,改革开放三十年是大渡口区经济持续快速发展的三十年,也是大渡口区财政收入连年大幅度增长的三十年。1978年财政收入仅204万元,2008年达78104万元,是1978年的383倍,实现了历史性的跨越。

原标题:辉煌历史!第一次创业,成就大渡口“钢铁之城”名片

编辑:王光建 责编:郑亚岚 审核:宋岩

【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请 联系上游 。